Visuelle Eindrücke der Rohingya Krise

Aus Respekt vor den geflüchteten Menschen im Lager habe ich keine eigenen Fotografien gemacht.

Gerne möchte ich Euch hier aber auf den Fotografen K M Asad aus Bangladesch verweisen, der den Rohingya Exodus aus Myanmar nach Bangladesch seit Jahren fotografisch begleitet. Auch der Fotograf Suman Paul (Himu) hat sich der Rohingya Krise in seinem Land gewidmet. Beide Fotografen zeigen ein sehr eindrückliches Bild der Lage und der Schicksale. Himu hat uns zudem unterstützt, die Abfallsituation im Camp und in der Host Community zu dokumentieren.

Auch kann ich Euch die LinkedIn Seite von Ro Arfat Khan empfehlen, einem 24-jährigen Fotojournalisten und Rohingya Flüchtling, der im Kutupalong Flüchtlingslager lebt und regelmässig Menschen aus dem Lager porträtiert.

Weiter hat auch Reuters 2017 eine gute Dokumentation über die Flüchtlingssituation und das Flüchtlingslager erstellt.

Reinschauen lohnt sich!

Rohingya Flüchtlingslager (Kutupalong Refugee Camp)

Rund 1 Million Rohingyas aus Myanmar leben gegenwärtig in Bangladesch. Ein Grossteil von ihnen (etwa 700'000 Menschen) floh im August 2017 nach Bangladesch, nachdem es im Bundesstaat Rakhine in Myanmar zu brutalen Gewaltausbrüchen gekommen war. Die UNO verurteilt die Gewalt gegen die Rohingya als «Handlungen mit Genozid-Charakter» und ermittelt derzeit auf höchster Ebene gegen Myanmar (SRF).

Die Volksgruppe der Rohingya ist eine muslimische Minderheit im heutigen buddhistisch dominierten Myanmar (früher Burma). Die Volksgruppe lebt seit mehreren hundert Jahren in der Region des Rakhine-Bundesstaates (früher Arakan), einer Verwaltungseinheit des heutigen Myanmars.

Viele Menschen der Volksgruppe der Rohingya flohen in mehreren Flüchtlingswellen

vom Rakhine Staat in Myanmar in den Distrikt von Cox's Bazar in Bangladesch. (Bildnachweis: Aljazeera)

Bereits im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, in den 1940er-Jahren und 1978 kam es zu Vertreibungswellen der Volksgruppe der Rohingya aus dem heutigen Myanmar (HRW). Im Jahr 1982 wurden den Rohingya als einziger von 135 Ethnien in Myanmar die Staatsbürgerschaft verwehrt, und sie gelten seither als «illegale Immigranten» in ihrem eigenen Land (BBC). Als grösste staatenlose Volksgruppe der Welt ist es ihnen nur mit staatlicher Bewilligung erlaubt zu reisen, medizinische Behandlungen zu erhalten oder zu heiraten, und sie haben nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu Bildung. Zudem erfahren sie Verfolgung, Landenteignung und Zwangsarbeit (The Telegraph).

1991 und 1992 folgten weitere Fluchtwellen aufgrund der burmesischen Operation Clean and Beautiful Nation. Viele der geflüchteten Menschen fanden im Nachbarland Bangladesch Schutz. Rückführungen nach Myanmar waren nur teilweise erfolgreich (HRW).

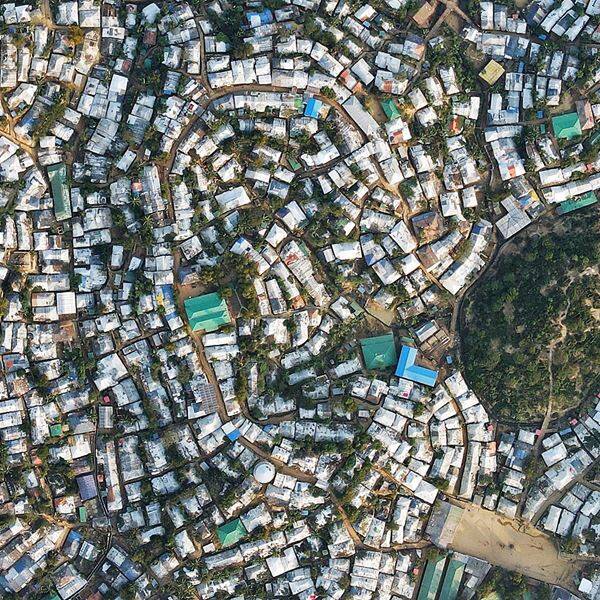

Kutupalong Flüchtlingslager in Bangladesch, das grösste Flüchtlingslager der Welt:

Zuhause für 1 Million geflüchteter Menschen aus Myanmar.

(Bildnachweis: Danish Refugee Council)

Im Jahr 2017 kam es zur anhin grössten Flüchtlingswelle der Rohingya nach Bangladesch. Da Bangladesch weder die Genfer Flüchtlingskonvention noch das dazugehörige Protokoll von 1967 unterzeichet hat, haben die geflüchteten Menschen keinen legalen Aufenthaltsstatus. Bis heute haben 149 Staaten die Genfer Flüchtlingskonvention und/oder das Zusatzprotokoll von 1967 unterzeichnet. Bangladesch nicht. Aus diesem Grund dürfen die Geflüchteten keiner offiziellen Arbeit nachgehen, haben kaum Zugang zu Bildung, keine Bewegungsfreiheit und kein Recht auf festen Wohnraum (UNHCR). Aufgrund des fehlenden Flüchtlingsstatus spricht man in Bangladesch daher von «Forcibly Displaced Myanmar Nationals» (FDMN), und nicht von Flüchtlingen.

Wer ist ein Flüchtling?

Artikel 1a der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die

«… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse ausserhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.»

Ein Blick aufs Kutupalong Flüchtlingslager – umgeben von Stacheldraht und Abfall (Bildnachweis: Schweizerisches Rotes Kreuz; Suman Paul)

Das Kutupalong Flüchtlingslager im Süden von Bangladesch befindet sich ca. 40 km südlich der Stadt Cox's Bazar (je nach Verkehr 1.5-3h mit dem Auto). Es besteht aus 33 Unterlagern, ohne permanente Infrastruktur, sprich alles wird aus Bambus, Wellblech und Plastikplanen gebaut. Ein zweites Flüchtlingslager befindet sich einige Kilometer südlich, in Teknaf. Beide Lager befinden sich in einer hügeligen Region, die extrem anfällig ist für Wirbelstürme, Monsunregen, Erdrutsche und Brände.

Das Kutupalong Flüchtlingslager mit den nicht-permanenten Bauten aus Bambus und einigen befestigen Strassen, die sich durch die Hügellandschaft schlängeln.

(Bildnachweis: Schweizerisches Rotes Kreuz)

Während der Regenzeit kommt es im Flüchtlingslager vermehrt zu Hangrutschen.

NGOs zusammen mit den Menschen aus dem Lager reparieren und verstärken Hänge und Behausungen. (Bildnachweis: Sujon, WASH Technical Platform)

Das Kutupalong Flüchtlingslager gehört mit bis zu 60'000 Menschen pro km² zu den Flüchtlingslagern mit der höchsten Populationsdichte weltweit (Reliefweb). Zum Vergleich: Die Populationsdichte in Bangladesch beträgt 1300 pro km², in der Schweiz liegt sie bei 222 pro km² (World Bank). Laut dem UNHCR sind 75 Prozent der Geflüchteten Frauen und Kinder. Mehr als die Hälfte ist unter 18 Jahren. Laut dem Senior Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting Officer des Schweizerischen Roten Kreuzes liegt die Geburtenrate im Camp zwischen 4-5 Kindern pro Frau, im sonstigen Bangladesch liegt sie bei 1.95 (Stand 2022). In der Schweiz sind es 1.39 Kinder pro Frau (Stand 2022).

Zwei Männer der Rohingya Bevölkerung, die unter BDRCS als Tagelöhner tätig sind, sammeln Abfall in den engen Gassen des Kutupalong Flüchtingslagers.

(Bildnachweis: Schweizerisches Rotes Kreuz; Suman Paul)

95 Prozent der Rohingya Haushalte sind abhängig von humanitärer Hilfe (UNHCR). Aufgrund der fehlenden Gelder und der sich verschiebenden globalen Aufmerksamkeit (Gaza und die Ukraine zu unterstützen ist momentan «attraktiver»), musste die UNO 2023 das Geld für die Essensrationen für die Menschen im Lager von 12 USD pro Person und Monat auf 8 USD reduzieren (UNHCR). Die Konsequenz waren ein Anstieg der Mangelernährung von Kindern auf 15 Prozent. Die Rationen für Kinder wurden wieder angehoben, als neues Geld gesprochen wurde (Reliefweb).

Ab April 2025 werden die Rationen des World Food Programs (WFP) der UNO auf 6 USD pro Person und Monat reduziert. Der Internationale Humanitäre Standard, wonach jede Person täglich 2100 kcal gesunder und nährstoffreicher Nahrungsmittel erhalten sollte, kann dadurch nicht mehr eingehalten werden (Reliefweb). Wie bereits im Jahr 2023 werden insbesondere Frauen und Mädchen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein, Opfer von Ausbeutung, Menschenhandel, Prostitution und häuslicher Gewalt zu werden. Kinder könnten aus der Schule genommen und zur Arbeit gezwungen werden, während Mädchen in jungen Jahren verheiratet werden – ein verzweifelter Versuch von Familien, in Zeiten grosser Not zu überleben (Reliefweb).

Der limitierte Zugang zu Arbeit und Bildung bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit schafft eine sehr prekäre Situation – für die geflüchteten Menschen, wie auch für die umliegenden Gemeinden in der Region.

Ein Gedankenexperiment:

Stellt Euch vor, Eure Gemeinde hätte plötzlich 1 Million neue Nachbarn -

eine enorme Belastung für Eueren Lebensraum, nicht wahr?

Wie nun ein solch grosses Flüchtlingslager sauber gehalten wird, erfahrt Ihr im nächsten Beitrag. Ich werde Euch erzählen, wie der Rote Halbmond von Bangladesch mit Unterstützung des Schweizerischen Roten Kreuzes zu dieser grossen Arbeit beiträgt, und was meine Aufgabe dabei war.

Vielen Dank fürs Lesen und Euer Interesse. Solltet Ihr Fragen oder Anregungen haben, schreibt mir bitte oder hinterlasst einen Kommentar!

Dies ist eine unabhängige Blogreihe. Falls Euch der Blog gefällt und Ihr mich in diesem Kreativprozess finanziell unterstützen möchtet, würde ich mich sehr freuen:

Postfinance CH04 0900 0000 6015 1695 9 oder via TWINT,

Vermerk "Bangladesch Blog".

Kommentar hinzufügen

Kommentare

Boahh ... Danke für Deinen sachlichen Bericht, Mirjam. Die Fotos auf den Websites der erwähnten Fotografen fahren dann aber mächtig ein. Das ist eine unglaubliche Not, die man sich ohne Anschauung fast nicht vorstellen kann.

Alle sind wir Bürger dieser Welt. Schwierig zu verstehen, dass es so viel Not auf unserem Planeten gibt. Danke für die Nachrichten. Sie bereichern und machen nachdenklich.

Lieber Gruss Johanna